Untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, Ibu Nafsiah bisa tidur nyenyak saat hujan turun. Bukan karena doanya lebih khusyuk atau cuaca lebih bersahabat, tetapi karena atap seng rumahnya yang dulu selalu bocor kini telah diganti baru. Uangnya bukan dari pinjaman atau pemberian, melainkan dari jerih payah tangannya sendiri.

Uang itu datang perlahan, mengikuti ritme hidup yang sabar. Di dunia yang tergesa oleh fast fashion, ketika waktu seolah jadi alat ukur nilai, hasil dari jemari Ibu Nafsiah justru terasa seperti perlawanan yang lembut. Perlawanan ini dirajut helai demi helai oleh tangan-tangan puluhan perempuan seperti Ibu Nafsiah. Tangan keriput mereka menarikan kembali sebuah koreografi kuno, memasukkan sehelai benang merah cabai di antara ribuan benang hitam yang tegang. Mereka tidak sedang membuat kain. Mereka sedang merajut kembali martabat, membangun kembali ekonomi keluarga, dan menjaga denyut jantung peradaban agar tetap berdetak.

Di pusat simfoni yang kembali terdengar di Kelurahan Ntobo, Bima, ada seorang dirigen yang menyatukan semua nada. Seorang perempuan yang mengubah benang menjadi atap, dan mengubah warisan menjadi harapan. Namanya Yuyun Ahdiyanti.

Bahasa Leluhur yang Terancam Bisu

Yuyun tumbuh besar di tengah simfoni itu. Baginya, tenun Bima, yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai Muna Mbojo, bukanlah sekadar kain. Benda itu adalah selimut hangat di masa kecilnya, gaun kebesaran dalam upacara adat, dan yang terpenting, bahasa visual pertama yang dikenalnya. Fungsinya meresap dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Mbojo, mulai dari pelengkap ibadah, busana dalam prosesi pernikahan, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian.

Yuyun belajar membaca cerita bukan dari buku, melainkan dari motif-motif yang nenek dan para tetangganya rajut. Ia mengerti bahwa setiap pola adalah sebuah doa, setiap warna adalah sebuah makna.

Yuyun tahu betul cerita tentang masa keemasan tenun Bima, cerita yang selalu didengarnya dari para tetua. Masa keemasan yang puncaknya terjadi pada abad ke-19 hingga ke-20, di mana Tembe Nggoli, tenun khas Bima, menjadi identitas yang dikenakan tidak hanya oleh kalangan kesultanan, tetapi juga masyarakat luas.

Mereka berkisah tentang sebuah kewajiban adat sakral bernama “Muna ro Medi”, di mana setiap gadis remaja Bima harus menjadi seorang “Ma Loa Ro Tingi” atau penenun yang terampil dan berjiwa seni. Menenun bukan sekadar kerajinan, melainkan penentu status, syarat kedewasaan, dan tulang punggung ekonomi keluarga.

Namun, cerita agung itu terasa seperti dongeng dari masa lalu. Tradisi luhur yang dipatuhi hingga era 1960-an itu, kini terasa kontras dengan apa yang Yuyun saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Yuyun melihat bahasa warisan itu perlahan terancam bisu. Pandangannya menyaksikan bagaimana serbuan tekstil pabrikan membanjiri pasar, hatinya merasakan bagaimana teman-teman sebayanya lebih memilih mengejar ijazah di kota daripada mewarisi gedogan di rumah. Dan yang paling menyakitkan, Yuyun mendengar sendiri bagaimana profesi “Ma Loa Ro Tingi” yang dulu terhormat, kini terdegradasi menjadi sekadar pengisi waktu para nenek.

Sumpah Sunyi di Riuh Pasar

Titik balik bagi Yuyun adalah sebuah pemahaman brutal yang lahir di tengah riuh Pasar Ama Hami. Di sana, dua dunia bertabrakan dalam sebuah adegan sunyi.

Dunia pertama adalah dunia sehelai kain pusaka. Di dalam benang-benangnya terkandung doa ratusan tahun, simbol Nggusu Tolu yang menunjuk pada Tuhan, dan jejak kerja keras seorang nenek penenun.

Dunia kedua adalah realitas pasar. Sebuah tangan tengkulak, beberapa lembar uang lecek, dan satu angka yang terucap tanpa rasa hormat.

Tabrakan antara doa dan angka, antara warisan dan uang receh, menyulut sebuah kesadaran baru dalam diri Yuyun bahwa tanpa sebuah jembatan yang menghubungkan kedua dunia ini, yang luhur akan selamanya kalah oleh yang dangkal. Dan Yuyun memutuskan, dirinyalah yang akan membangun jembatan itu.

Sang Penerjemah Budaya

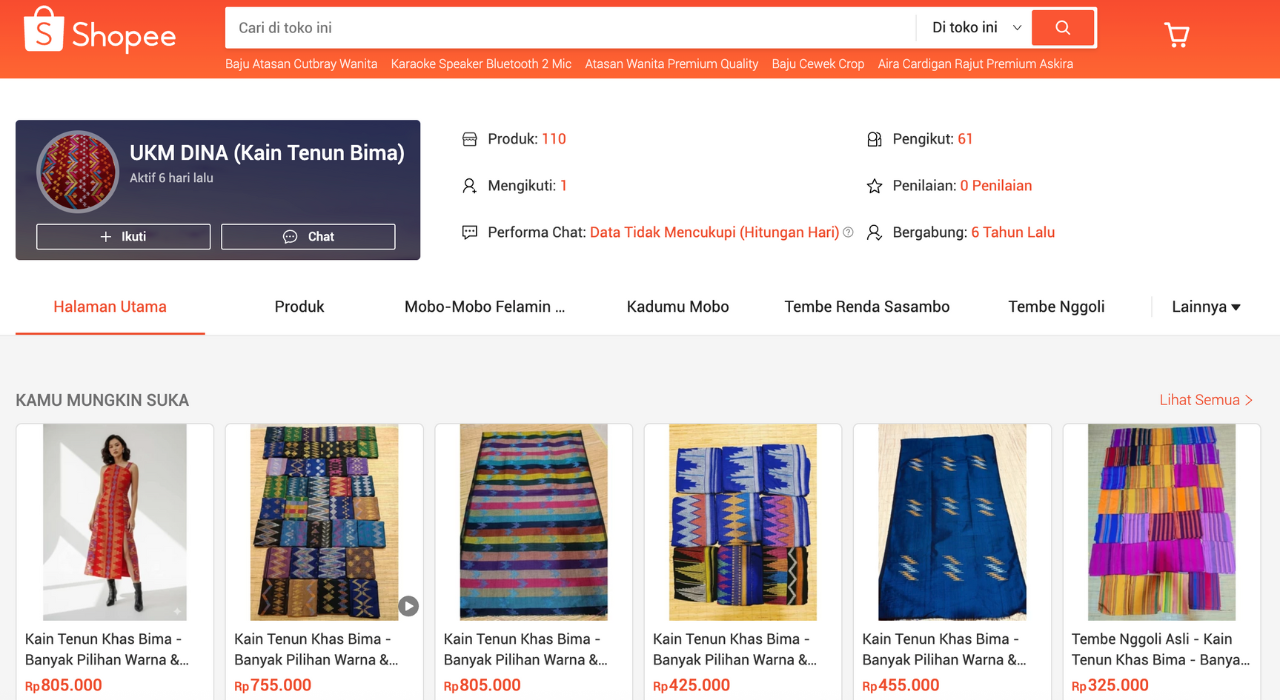

Pada tahun 2015, dari bara sumpah itu, lahirlah UKM Dina. Bermula dari ruang tamunya sendiri, dengan modal keyakinan yang jauh lebih besar dari modal finansial, Yuyun memulai sebuah misi besar. Yuyun memilih nama “Dina” dari bahasa lokal yang berarti “terang” atau “cahaya pagi,” sebuah simbol harapan baru bagi para perempuan pengrajin di Ntobo. Tempat usaha sederhana ini menjadi panggung bagi Yuyun untuk memainkan peran terpenting dalam hidupnya sebagai seorang penerjemah budaya.

Peran Yuyun sebagai “penerjemah budaya” melampaui benang dan motif. Yuyun sadar, di abad ke-21, bahasa yang paling universal adalah bahasa digital. Maka, ruang tamunya tidak hanya menjadi galeri, tetapi juga sebuah “kelas digital”.

Dengan sabar, Yuyun duduk di samping para ibu penenun, membimbing jari-jari yang terbiasa memegang karoso (alat penggulung benang) untuk kini menggeser layar sentuh. Dirinya mengajari cara mengambil foto produk yang menarik, menulis caption yang bercerita di Instagram, hingga membuka “toko” mereka sendiri di marketplace seperti Shopee.

Napas Alam dalam Sehelai Benang

Lebih dari sekadar pemasaran, Yuyun juga mendorong kembalinya praktik-praktik luhur yang ramah lingkungan. Melawan arus industri tekstil global yang sarat akan limbah kimia, para penenun UKM Dina kembali meracik resep leluhur. Warna coklat kemerahan yang khas lahir dari rendaman kulit pohon mahoni, sementara semburat kuning keemasan didapat dari rebusan daun mangga.

Praktik ini mewarnai beragam jenis benang yang mereka gunakan, dari benang mesrai dan silami untuk penggunaan sehari-hari, hingga benang emas dan perak yang mewah untuk karya-karya istimewa.

Setiap helai benang tidak hanya membawa cerita, tetapi juga napas alam Bima. Prosesnya sendiri adalah sebuah laku spiritual yang khusyuk, di mana setiap benang yang disisipkan dengan turaja (alat untuk merapatkan benang) adalah sebuah doa, sebuah harapan yang ditenunkan ke dalam kain.

Sebuah proses panjang yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari Moro (menggulung benang pada alat bernama Janta dan Langgiri), Ngane (memisahkan benang), hingga memasukkannya ke Cau (sisir tenun) sebelum akhirnya ditenun menjadi selembar mahakarya.

Menjembatani Pakem dan Pasar

Proses “penerjemahan” yang Yuyun lakukan dimulai dari jantung filosofi tenun itu sendiri, jauh sebelum gunting menyentuh kain. Yuyun tidak hanya melihat motif sebagai hiasan, tetapi sebagai teks yang harus dibaca, dipahami, lalu diinterpretasikan ulang.

Di tangannya, Bunga Kakando bukan sekadar pola segitiga, melainkan simbol Nggusu Tolu yang puncaknya menunjuk pada keagungan Tuhan Semesta Alam. Bunga Aruna bukan sekadar motif nanas, tetapi representasi 99 sifat Allah yang terkandung dalam 99 sisiknya. Begitu pula dengan Bunga Samobo, sebuah harapan agar pemakainya berakhlak mulia laksana semerbak bunga, dan Bunga Satako, simbol kepribadian yang selalu menebar kebaikan dalam tutur kata dan perbuatan. Filosofi agung inilah yang Yuyun terjemahkan menjadi produk-produk kontemporer.

Proses ini bukannya tanpa tantangan. Tantangan serupa muncul saat Yuyun pertama kali menggagas ide sepatu. Secara teknis, banyak pengrajin sepatu menolaknya. Yuyun tidak menyerah dan justru berkolaborasi mencari solusi teknis bersama pengrajin yang mau bereksperimen.

Secara kultural, temboknya lebih tinggi. Beberapa tetua adat memandangnya dengan skeptis. “Nak, motif-motif sakral kita tidak bisa sembarangan ditaruh di sepatu yang akan menginjak tanah,” nasihat mereka. Dengan penuh hormat, Yuyun mengajak mereka berpikir bersama. “Bapak, Ibu,” jelasnya lembut, “bagaimana jika kita melihatnya begini… justru karena kita pakai berjalan, doa dan harapan dari motif-motif ini akan ikut melangkah ke tempat-tempat baru? Pesannya akan tersebar lebih jauh daripada jika hanya tersimpan di dalam lemari.” Perlahan, keraguan itu berubah menjadi kekaguman.

Melalui setiap karyanya, dari sepatu kasual hingga busana adibusana, Yuyun secara efektif meruntuhkan sekat-sekat imajiner antara yang kuno dan yang kekinian. Yuyun membuktikan bahwa tradisi tidak harus kaku, dan modernitas tidak harus tercerabut dari akar. Di tangannya, benang lungsi dan pakan tidak hanya bertemu, tetapi juga berdialog mesra dengan tren dan zaman.

“Tradisi itu bukan untuk dimasukkan ke dalam museum,” jelas Yuyun. “Tradisi harus hidup, harus bernapas, dan harus bisa memberi makan anak-anak kita. Caranya adalah dengan membuatnya relevan, dicintai dan dipakai oleh generasi sekarang.”

Suara Tak-Tok yang Menghidupi Dapur

Inovasi Yuyun lebih dari sekadar estetika. Inovasi ini juga menjadi jawaban atas tantangan kelangkaan penenun yang sempat membuat Tembe Nggoli sulit ditemukan. Bahkan, sebuah jurnal akademis memvalidasi gerakannya sebagai program yang berhasil memampukan para mitra untuk mengelola akun pemasaran online secara mandiri, terbukti menciptakan sebuah keajaiban sosial-ekonomi melalui model “pabrik tanpa dinding”.

Produksi terjadi di teras-teras rumah panggung, di mana perempuan-perempuan hebat seperti Ibu Nafsiah dan puluhan lainnya kembali menemukan kemandirian. Ruang kerja ini sekaligus menjadi ruang sosial, sebuah tempat untuk bertukar cerita, berbagi resep, sambil tetap mengawasi anak-anak yang bermain riang di halaman. Hingga kini, UKM Dina telah memberdayakan lebih dari 200 penenun dan 15 penjahit lokal.

Di teras-teras rumah panggung Ntobo, kemandirian kini memiliki suaranya sendiri. Suara itu adalah dapur yang terus mengepul lebih lama dari biasanya. Suara itu adalah celengan bambu yang kini terisi untuk biaya sekolah anak. Suara itu adalah dering notifikasi dari ponsel pintar baru, hasil dari karya tangan sendiri. Mimpi-mimpi sederhana yang dulu hanya berani dibisikkan dalam doa, kini menemukan wujudnya dalam setiap helai benang yang terjual.

Jejak Rupiah di Etalase Digital

Yuyun tidak hanya menciptakan produk. Sosok perempuan visioner ini berhasil menghidupkan kembali sebuah siklus kemakmuran lokal, di mana selembar kain yang dulu mungkin ditawar dengan uang lecek, kini dihargai hingga jutaan rupiah di etalase digital. Strategi digital ini berjalan beriringan dengan metode tradisional yang masih dipertahankan, seperti menitipkan produk ke toko-toko lokal dan promosi dari mulut ke mulut, menciptakan sebuah jaring pemasaran yang solid dan berlapis.

Sosok perempuan visioner ini berhasil menghidupkan kembali sebuah siklus kemakmuran lokal dengan omzet yang dilaporkan bisa mencapai 100-300 juta per bulan. Namun, angka itu lebih dari sekadar statistik bisnis. Angka itu adalah suara puluhan dapur yang terus mengepul, puluhan anak yang bisa membeli seragam sekolah baru, dan puluhan perempuan yang kini tak lagi perlu menundukkan kepala saat berbicara tentang masa depan.

Harapan yang Ditenun Kembali

Keajaiban terbesar mungkin terjadi saat sore menjelang senja. Di sela-sela suara tak-tok yang konsisten dari para ibu mereka, sepasang mata remaja yang penasaran kini ikut menatap rumitnya benang yang terbentang. Jemari yang lincah menggeser layar ponsel, kini tanpa paksaan mulai mencoba menarikan kembali koreografi kuno itu.

Sebuah bisikan pelan, “Mak, ajari aku,” kini bukan lagi sebuah adegan rekaan, melainkan sebuah kemungkinan yang nyata, yang lahir dari kebanggaan baru. Momen-momen inilah yang membuat Yuyun tahu perjuangannya telah melampaui tujuannya.

Takdir yang Ditenun Ulang

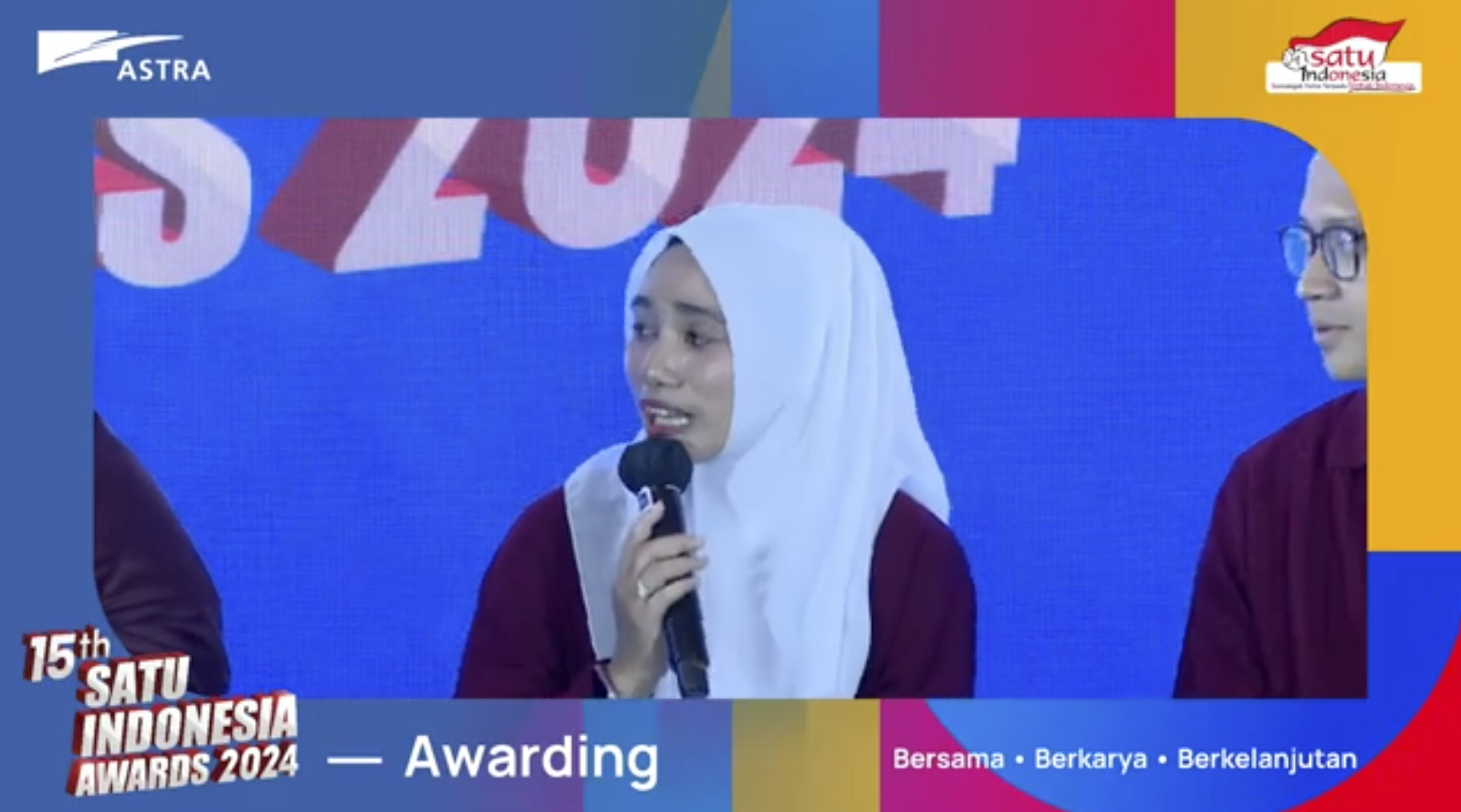

Puncak kegigihan Yuyun tercapai saat namanya menggema di bawah sorotan lampu dan diiringi tepuk tangan meriah. Pada 2024, Yuyun Ahdiyanti meraih Apresiasi SATU Indonesia Awards 2024 untuk kategori Kewirausahaan melalui program “Srikandi Penenun Asa Kampung Ntobo”. Pengakuan dari Astra ini menggemakan apresiasi yang sebelumnya telah datang dari berbagai pihak. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB dalam berbagai kesempatan juga kerap menyebut UMKM seperti UKM Dina sebagai pahlawan ekonomi lokal yang menjaga inflasi sekaligus merawat budaya.

Penghargaan bergengsi itu bukanlah garis akhir, melainkan bahan bakar baru untuk sebuah mesin mimpi yang lebih besar. Visi Yuyun kini membentang jauh melampaui batas Kelurahan Ntobo. Dirinya bertekad menjadikan kampungnya sebagai “Kampung Tenun Bima”. Sebuah destinasi wisata edukasi dan budaya yang hidup dan bernapas.

Visi Yuyun ini bukan sekadar mimpi di siang bolong. Visi ini berjalan selaras dengan peta jalan ekonomi nasional. Saat pemerintah melalui Kemenparekraf, yang menterinya bahkan pernah mengunjungi Ntobo pada Juni 2021, gencar mendorong NTB sebagai destinasi pariwisata super-prioritas, inisiatif akar rumput seperti UKM Dina adalah jawaban konkretnya. Yuyun tidak sedang menunggu bantuan, dirinya justru sedang membangun fondasi industri kreatif yang negara cita-citakan.

Warisan di Tangan Generasi Baru

Apa yang Yuyun lakukan di Ntobo adalah perwujudan nyata dari model kolaborasi “Triple Helix”, di mana akademisi, pemerintah, dan pelaku bisnis bersinergi untuk mengangkat potensi lokal. Yuyun membuktikan bahwa kekuatan akar rumput mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Bayangkan sebuah adegan di masa depan di Pasar Ama Hami. Seorang penenun baru, mungkin putri dari Ibu Nafsiah, dengan percaya diri menawarkan selembar kain tenunnya kepada seorang wisatawan yang matanya berbinar kagum.

Angka rupiah yang terucap bukanlah lagi sebuah penghinaan, melainkan sebuah penghargaan. Di momen itu, di tengah riuh pasar yang sama tempat sebuah sumpah pernah terpatri, bahasa kuno tenun Bima kembali terdengar nyaring, dipahami oleh dunia.

Yuyun Ahdiyanti tidak hanya mengembalikan suara pada sebuah warisan, ia memberikan benang dan harapan bagi generasi baru untuk menenun ulang takdir mereka sendiri.

#kabarbaiksatuindonesia #SatukanGerakTerusBerdampak #KitaSATUIndonesia

***

Referensi:

- Astra SATU Indonesia Awards. (Website Resmi). https://www.satu-indonesia-awards.com/

- Bank Indonesia. (2024). “Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat – Edisi Agustus 2024”. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Agustus-2024.aspx

- Fitriani, Nurul. (2023). “Kerajinan Tenun Tembe Nggoli di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2023”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram.

- Hidayat, Irfan. (2023). “Bentuk dan Makna Motif Tenun dalam Kebudayaan Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat”. PARATIWI: Jurnal Seni Rupa dan Desain, 2(3), 325-330. https://jurnal.universitasbumigora.ac.id/index.php/paratiwi/article/view/1009

- Juliyati, Dewi & Rahman, Abdul. (2023). “Kerajinan Tembe Nggoli di Bima Nusa Tenggara Barat dalam Prespektif Antropologi Fungsionalisme”. CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 3(1), 212-224.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2021). “Siaran Pers: Menparekraf Sandiaga Uno Ajak Pelaku Ekraf Kota Bima Maksimalkan Potensi untuk Bangkitkan Ekonomi”. https://kemenparekraf.go.id

- UKM Dina Bima. Akun Media Sosial Resmi. Disajikan sebagai sumber primer data produk dan visual.

- United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). “Putting the Brakes on Fast Fashion”. Diakses dari: https://www.unep.org/news-and-stories/story/putting-brakes-fast-fashion

- Yuyun Ahdiyanti. Materi Webinar. Disajikan sebagai sumber primer untuk data, kutipan, dan filosofi Yuyun.