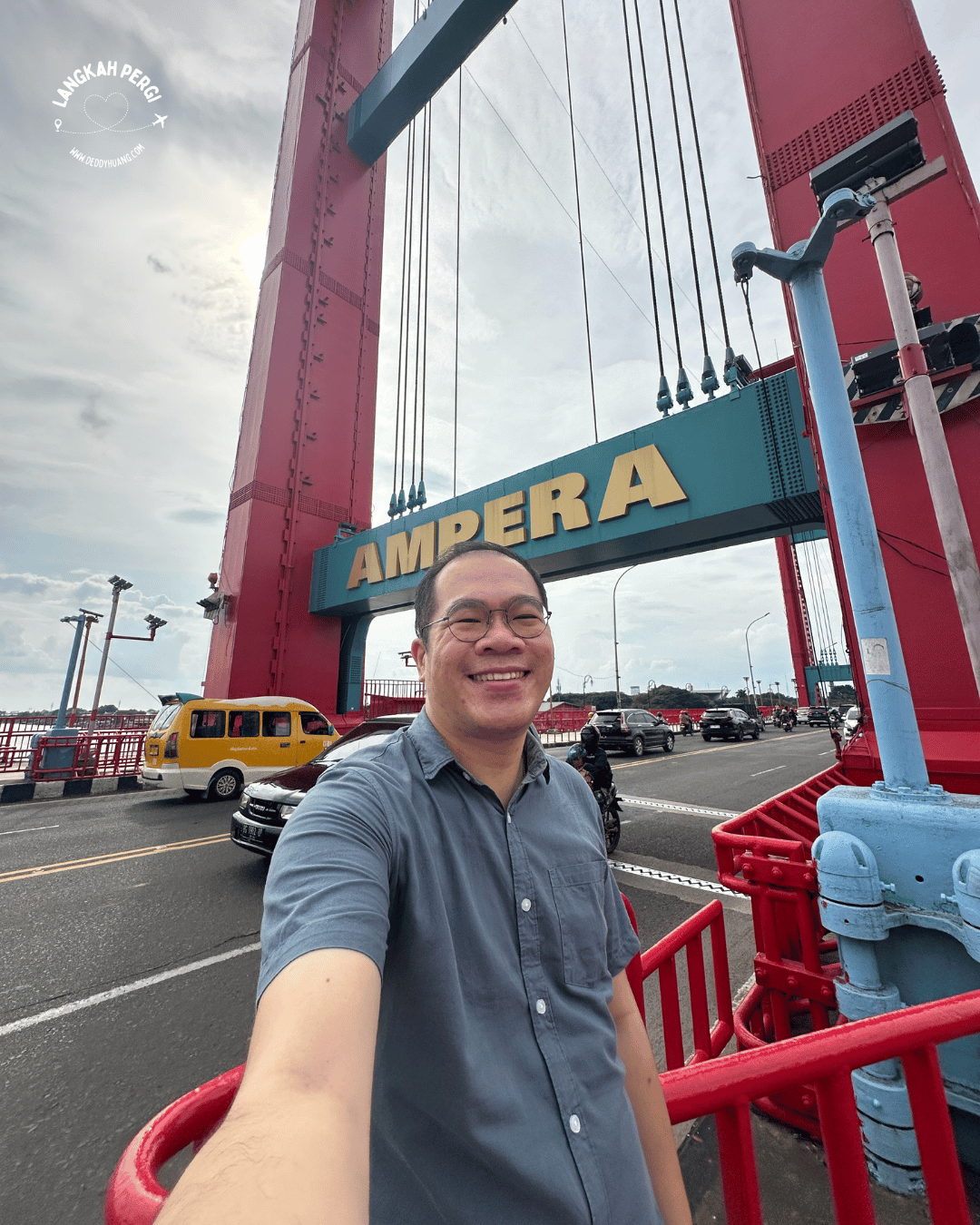

Pengalaman Naik ke Puncak Jembatan Ampera Palembang

“Terkadang, untuk mengenal kotamu lebih dalam, kamu hanya perlu melihatnya dari tempat yang belum pernah kamu pijak.”

Saya pikir saya sudah cukup mengenal Palembang. Kota tempat saya tumbuh, belajar, jatuh cinta, dan kembali lagi setiap kali jauh. Tapi ternyata, Palembang masih punya sisi lain yang belum pernah saya lihat. Hingga suatu hari, sebuah undangan dari Dinas Pariwisata Kota Palembang mengubah itu semua.

Saya diajak naik ke atas Jembatan Ampera. Bukan sekadar menyeberangi seperti biasa, tapi benar-benar naik ke menaranya, ke tempat yang dulunya menjadi pusat kendali mekanisme pengangkat jembatan. Sesuatu yang mungkin tak akan saya alami seumur hidup jika bukan karena undangan itu.

Menunggu di Bawah Menara, Bersama Sejarah

Hari itu, suasana kota masih diselimuti sisa gerimis. Saya tiba di titik kumpul yang ternyata berada di ruang tunggu kecil di bawah proyek Seberang Ulu. Letaknya persis di bawah salah satu sisi menara Jembatan Ampera. Dari luar, tempat ini tampak sederhana, tapi saat melangkah masuk, saya disambut oleh kehangatan yang tak saya duga.

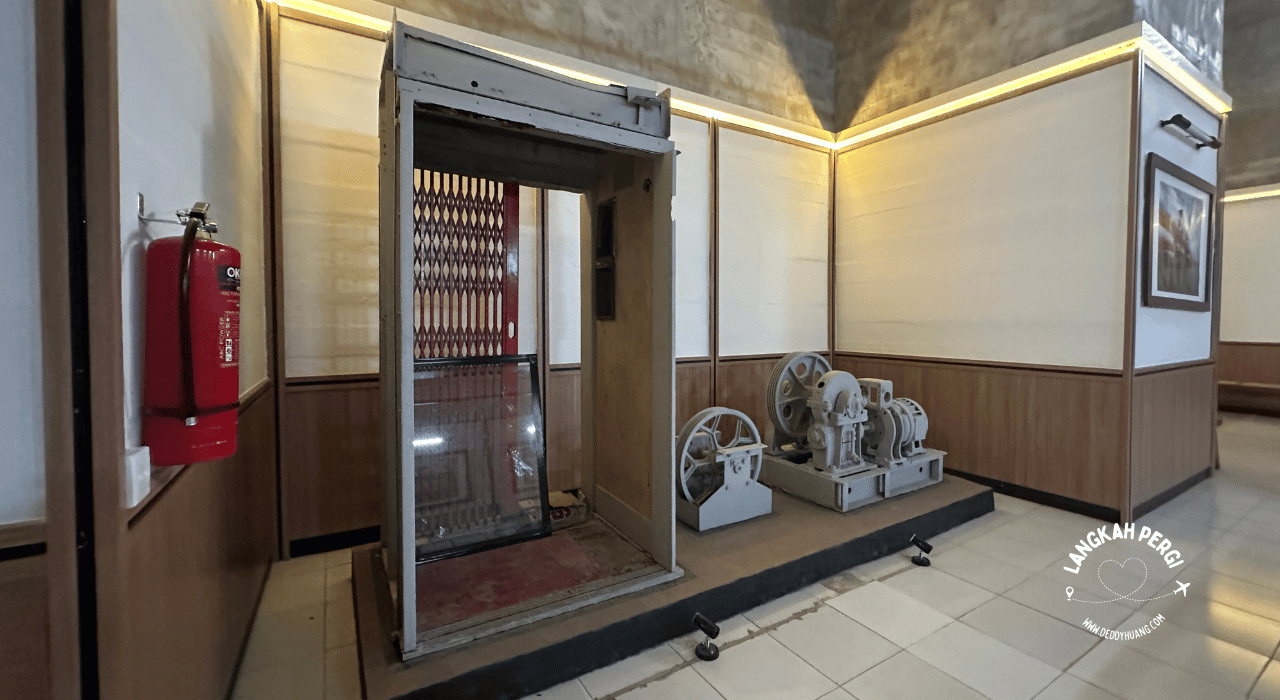

Ruangan itu lebih dari sekadar tempat menunggu. Dindingnya dipenuhi dokumentasi pembangunan Jembatan Ampera dari masa ke masa. Foto-foto hitam putih yang memuat potongan sejarah, wajah-wajah masa lalu, dan alat-alat berat yang kini mungkin sudah menjadi besi tua entah di mana. Tapi ada juga yang masih bertahan di ruangan ini yaitu mesin-mesin kendali lama yang dulunya menggerakkan bagian tengah jembatan, agar bisa terangkat ketika kapal besar melintas di Sungai Musi. Kini mereka terdiam, seperti sedang istirahat panjang setelah mengemban tugas puluhan tahun.

Saya berdiri lama di depan satu mesin tua berkarat, membayangkan bagaimana para teknisi dulu bekerja di ruangan kontrol ini, memantau waktu pengangkatan jembatan, memastikan semuanya berjalan presisi. Rasanya seperti mengintip lembaran tua dari buku harian kota ini.

Lift Sempit dan Napas yang Tertahan

Setelah beberapa saat, petugas memanggil kami untuk bersiap naik. Titik naiknya berada tidak jauh dari ruang tunggu, dan satu-satunya akses ke atas adalah sebuah lift kecil yang hanya muat 3 sampai 4 orang. Saat tiba giliran saya masuk, jantung ini mulai berdetak sedikit lebih cepat. Entah karena lift-nya yang sempit atau karena ekspektasi yang mulai membuncah.

Lift bergerak perlahan ke atas menara. Di dalam, kami tak banyak bicara. Mungkin masing-masing dari kami sedang membayangkan pemandangan seperti apa yang akan menyambut begitu pintu terbuka. Dan ketika akhirnya sampai semua lelah, rasa sempit, dan degup tadi langsung terbayar lunas.

Melihat Palembang dari Sudut yang Berbeda

Di puncak menara Jembatan Ampera, saya berdiri di sebuah ruang yang terasa seperti perbatasan antara masa lalu dan masa kini. Dari sini, kota Palembang tampak begitu luas. Sungai Musi membentang panjang, mengalir tenang di bawah sana. Perahu ketek dan tongkang melintas seperti mainan kecil. Rumah-rumah, gedung, dan jalanan semuanya terlihat seperti miniatur kehidupan yang selama ini saya jalani.

Saya menyentuh dinding baja yang masih menyimpan hawa dingin. Di ruang ini, dulunya para operator mengendalikan sistem katrol dan mesin pengangkat badan jembatan. Sampai tahun 1970-an, bagian tengah jembatan ini bisa benar-benar terangkat ke atas untuk memberi jalan pada kapal besar. Hari ini, semua itu tinggal kenangan. Fungsi pengangkatan telah dihentikan, mekanismenya dinonaktifkan, dan ruang ini perlahan berubah menjadi museum yang hanya dikunjungi oleh segelintir orang.

Saya melangkah perlahan mengitari ruang sempit di puncak menara itu. Tak ingin buru-buru. Dari sudut mana pun saya memandang, selalu ada cerita. Di kejauhan terlihat Masjid Agung yang megah, pasar 16 Ilir yang sibuk, dan hamparan kota yang saya cintai sejak kecil. Rasanya seperti sedang melihat Palembang dari balik bingkai jendela waktu.

Jembatan Ampera: Lebih dari Sekadar Besi dan Kabel Baja

Nama aslinya adalah Jembatan Bung Karno, sebagai penghormatan kepada presiden pertama Indonesia. Tapi kemudian diganti menjadi Ampera, singkatan dari “Amanat Penderitaan Rakyat.” Dibangun mulai tahun 1962 dan selesai tahun 1965, jembatan ini merupakan wujud ambisi dan kemajuan teknologi masa itu. Dibiayai melalui dana reparasi perang dari Jepang, konstruksi jembatan ini melibatkan banyak tenaga dan keahlian luar biasa.

Panjang totalnya 1.117 meter, lebar 22 meter, dan dua menaranya menjulang hingga 63 meter. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa adalah kemampuan bagian tengahnya yang bisa terangkat setinggi 23 meter dari permukaan air, memberikan jalan bagi kapal-kapal besar.

Sayangnya, sistem pengangkatan itu tidak lagi digunakan. Seiring waktu, kapal besar makin jarang melintas, dan keamanan lalu lintas di atas jembatan menjadi pertimbangan utama. Namun, semangat, kerja keras, dan kebanggaan yang tertanam dalam besi-besi jembatan ini tidak pernah padam.

Saat Kota Membisikkan Ceritanya

Hari itu, saya tidak hanya naik ke atas sebuah struktur baja. Saya naik ke atas sejarah, menyusuri lorong waktu kota ini, dan pulang dengan rasa yang sulit didefinisikan. Saya tumbuh bersama cerita Jembatan Ampera melihatnya setiap hari, melewatinya, mendengar kisahnya. Tapi hari itu, saya berdiri di dalamnya. Di atasnya. Dan itu mengubah cara saya memandangnya.

Tidak semua orang bisa naik ke atas Jembatan Ampera, bukan karena eksklusifitasnya, tapi karena tempat ini memang dijaga dengan penuh kehati-hatian. Maka undangan itu bukan hanya sebuah kesempatan, tapi amanah untuk membawa pulang cerita.

Dan saya ingin cerita ini sampai ke banyak orang, bukan untuk sekadar pamer pengalaman, tapi agar kita semua kembali ingat: kota ini menyimpan banyak kisah yang belum selesai ditulis. Dan kadang, kisah itu baru bisa kita pahami ketika kita melihatnya dari sudut yang berbeda dari atas, dari dalam, dari hati.

Terima kasih Dinas Pariwisata Kota Palembang atas kesempatan langka ini. Semoga lebih banyak warga Palembang yang suatu hari nanti juga bisa merasakan momen tak terlupakan ini.

Ternyata view dari atas sana luar biasa keren. Ruangan dokumentasinya cukup terawat ya, kita bisa mendapat wawasan banyak tentang riwayat jembatan ini